In questo articolo esploreremo un tema estremamente rilevante e attuale, cercando di analizzarlo da una prospettiva oggettiva, ma prendendo spunto dagli studi storici sulla propaganda di guerra che precede l’inizio di un conflitto armato. La propaganda bellica, infatti, è un fenomeno antico e pervasivo che ha avuto un ruolo cruciale in numerosi conflitti nel corso della storia, in particolare nella fase di preparazione alla guerra.

Sebbene la propaganda di guerra sia spesso associata agli eventi che seguono lo scoppio di un conflitto, il suo impiego comincia molto prima che il primo colpo venga sparato. Gli Stati e le fazioni belligeranti hanno compreso che, per ottenere un vantaggio decisivo, non è sufficiente solo la superiorità militare: è altrettanto importante acquisire il supporto e la fiducia della popolazione. Questo processo di persuasione, che avviene in una fase pre-bellica, è essenziale per consolidare il consenso interno e preparare l’opinione pubblica alla brutalità del conflitto imminente.

La propaganda di guerra si riferisce a tutte le attività di comunicazione e informazione orientate a manipolare l’opinione pubblica al fine di giustificare o incentivare il conflitto armato. Prima che la guerra scoppia, la propaganda non si limita a informare in modo trasparente; piuttosto, agisce come una strategia mirata a influenzare le percezioni, suscitare emozioni forti e costruire un’immagine distorta del nemico e della vittima, preparando così la società all’imminente conflitto. L’obiettivo è fare in modo che la guerra venga percepita come inevitabile, giustificata e, in alcuni casi, persino necessaria. Prima che un conflitto esploda, la propaganda si inserisce in un contesto di crescente tensione internazionale. In queste fasi, gli Stati si avvalgono di vari mezzi di comunicazione per orientare l’opinione pubblica e creare un’atmosfera favorevole alla guerra.

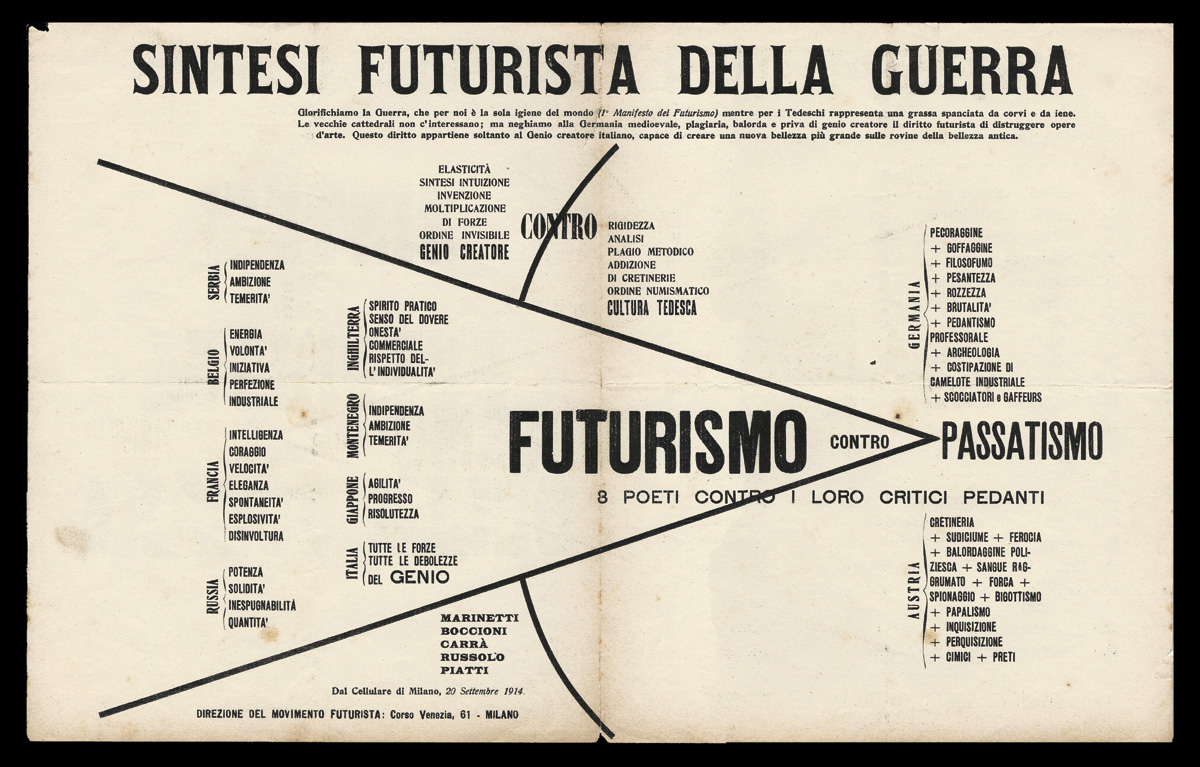

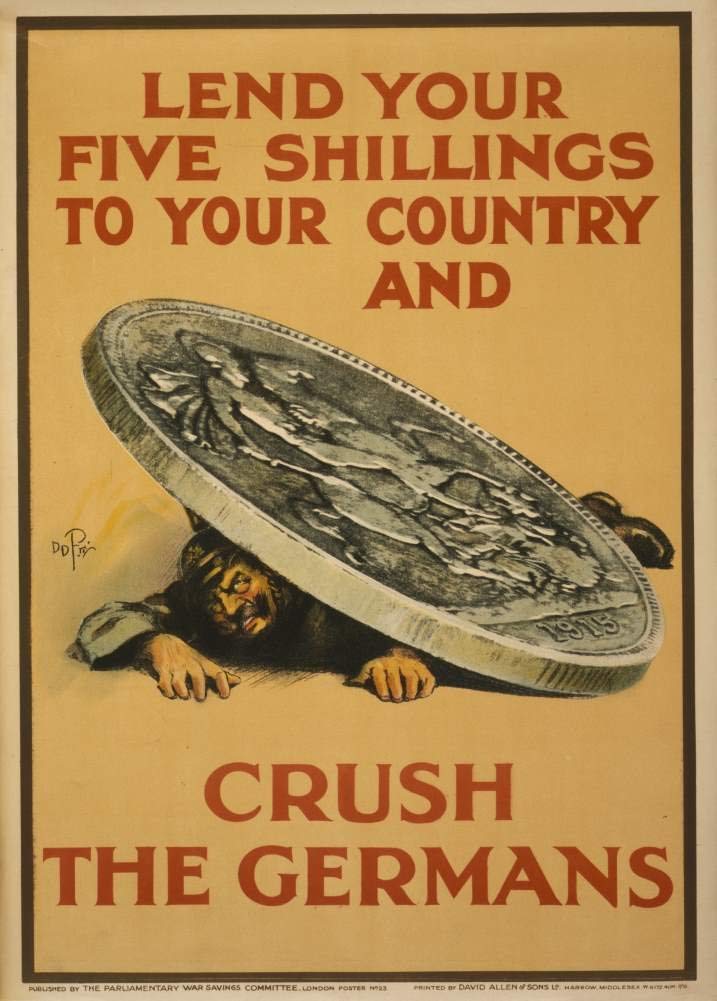

Una delle tecniche più comuni in fase prebellica è la costruzione di un nemico demonizzato. Le caratteristiche del nemico vengono ingigantite e distorte in maniera negativa, presentandolo come una minaccia per la sicurezza, la cultura e i valori della propria nazione. Questa tecnica si basa sull’idea che il nemico non sia solo una forza militare da combattere, ma un’entità malvagia, barbarica e incapace di dialogo. La percezione del nemico come “disumano” facilita il passaggio dalla diplomazia alla guerra, rendendo più facile giustificare l’inizio del conflitto. Un esempio emblematico di questo tipo di propaganda si può osservare nella Prima Guerra Mondiale, quando la propaganda tedesca descriveva la Russia come una nazione primitiva, mentre la propaganda britannica raffigurava la Germania come una minaccia espansionista che doveva essere fermata per proteggere l’Europa. In entrambi i casi, il nemico veniva dipinto come una forza pericolosa per la civiltà.

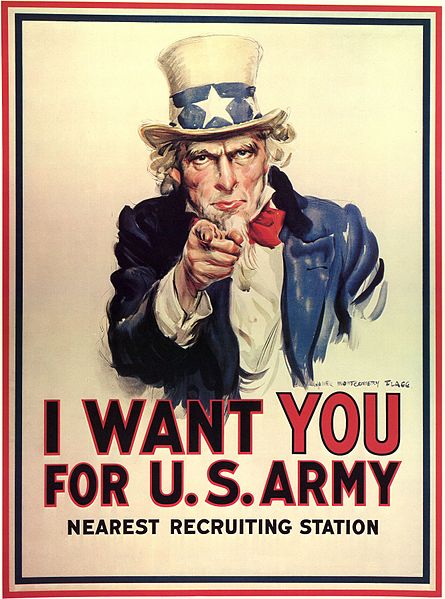

Un altro elemento cruciale della propaganda prebellica è il rafforzamento dell’identità nazionale e dei sentimenti nazionalisti. È fondamentale che gli Stati creino un legame emotivo profondo tra la popolazione e la nazione. L’unità nazionale viene presentata come imprescindibile, e qualsiasi forma di dissenso viene spesso etichettata come tradimento. In questo clima, la propaganda enfatizza l’importanza della coesione interna, giustificando qualsiasi sacrificio (anche in termini di diritti civili) come necessario per la difesa della patria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, la propaganda nazista costruiva l’immagine di una Germania umiliata dal Trattato di Versailles, utilizzando il nazionalismo per giustificare l’espansione territoriale e la violazione delle normative internazionali. Allo stesso modo, la propaganda sovietica rafforzava l’identità della “grande madre Russia”, presentando l’Unione Sovietica come il baluardo contro il fascismo.

La propaganda si diffonde attraverso una varietà di canali, dalla stampa alla radio, fino alle immagini e ai film. Il cinema, in particolare, si è rivelato uno degli strumenti più potenti per le propaganda totalitarie del XX secolo. Regimi come quello nazista e sovietico utilizzarono il cinema, i manifesti e i programmi radiofonici per trasmettere messaggi di incitamento al conflitto. Nei periodi precedenti la Prima Guerra Mondiale, movimenti artistici come il Futurismo utilizzarono l’arte per sostenere la retorica bellicista, esaltando la guerra come un’opportunità di rinnovamento sociale e culturale.

Infine uno degli strumenti più efficaci della propaganda prebellica è la paura. Gli Stati spesso presentano la guerra come una minaccia imminente alla sopravvivenza della nazione. Vengono creati scenari apocalittici in cui la vittoria del nemico comporterebbe la distruzione delle istituzioni, della cultura e della sicurezza. La guerra, quindi, viene presentata come una misura inevitabile per preservare l’esistenza della nazione. La paura genera una risposta emotiva intensa, che rende la popolazione più incline a sostenere le politiche aggressive del governo. Un esempio significativo di questa tecnica fu la propaganda americana durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui la minaccia giapponese e tedesca fu enfatizzata in modo tale che l’entrata in guerra divenne vista come un atto di autodifesa. Allo stesso modo, la propaganda sovietica evocava la paura della “minaccia fascista” per giustificare l’aggressione e la mobilitazione totale.

In molti casi, la propaganda prebellica dipinge il conflitto come un dovere morale o patriottico. La guerra viene giustificata come necessaria per difendere il paese da un’aggressione esterna o da una minaccia imminente. In questo contesto, la guerra non è più una scelta, ma un obbligo sacro per proteggere la propria nazione, il popolo e le tradizioni. Questo tipo di retorica rende più difficile contestare la decisione di entrare in guerra, poiché il conflitto viene presentato come un atto di giustizia. L’uso della propaganda prima di un conflitto ha avuto effetti significativi sui successivi sviluppi storici. Ad esempio, durante la Prima Guerra Mondiale, le potenze europee utilizzarono massicce campagne di propaganda per mobilitare le masse, giustificando le atrocità commesse in nome della “difesa della civiltà”. La stessa logica fu adottata anche dalla Germania nazista, che prima della Seconda Guerra Mondiale creò un’immagine della Germania come vittima di ingiustizie storiche, come il Trattato di Versailles, e di necessità di espansione.

Con l’avvento dei nuovi media e la globalizzazione dell’informazione, le tecniche di propaganda prebellica si sono evolute. Internet, i social media e la televisione hanno reso più rapido e diffuso il processo di persuasione. Oggi, la propaganda prebellica si svolge anche su piattaforme digitali, dove le informazioni possono essere facilmente manipolate e diffuse a livello globale. Fake news, notizie distorte e immagini manipolate sono spesso utilizzate per costruire la narrazione desiderata dai governi o dalle fazioni belligeranti. Le cosiddette “guerre ibride” (conflitti in cui le linee tra guerra convenzionale e cyber-guerra sono sfocate) mostrano come la propaganda possa essere diffusa in tempo reale, influenzando l’opinione pubblica globale. Gli attacchi informatici, le manipolazioni sui social media e le operazioni di disinformazione sono strumenti sempre più utilizzati per destabilizzare gli avversari e preparare il terreno psicologico per il conflitto.

In conclusione la propaganda prebellica è una delle forme più potenti di manipolazione psicologica, poiché si radica nelle emozioni e nelle paure delle persone, predisponendole alla guerra. Sebbene spesso sottovalutata, la sua preparazione è un elemento cruciale per le strategie di guerra moderne. In un mondo in cui la velocità dell’informazione cresce esponenzialmente, le tecniche di propaganda diventano sempre più sofisticate e difficili da riconoscere. Comprendere queste dinamiche è essenziale per mantenere una visione critica nei confronti delle narrative che circolano prima e durante il conflitto. La propaganda, infatti, non è solo un’arma militare, ma una guerra psicologica che precede la vera e propria battaglia.

Leave a Reply