La transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica in Italia ha comportato un cambiamento significativo non solo a livello politico e istituzionale, ma anche nella comunicazione politica e nel registro linguistico utilizzato dai leader e dai partiti. Questo passaggio ha visto l’ingresso dei populisti sulla scena politica, portando con sé nuove modalità di interazione con l’elettorato, un linguaggio più diretto e semplificato, e in molti casi, altamente emotivo e divisivo. La fine della prima fase della comunicazione politica è coincisa con l’avvento della televisione e si è estremizzata nell’era dei social, in un contesto in cui è diventata più importante la forma rispetto al contenuto.

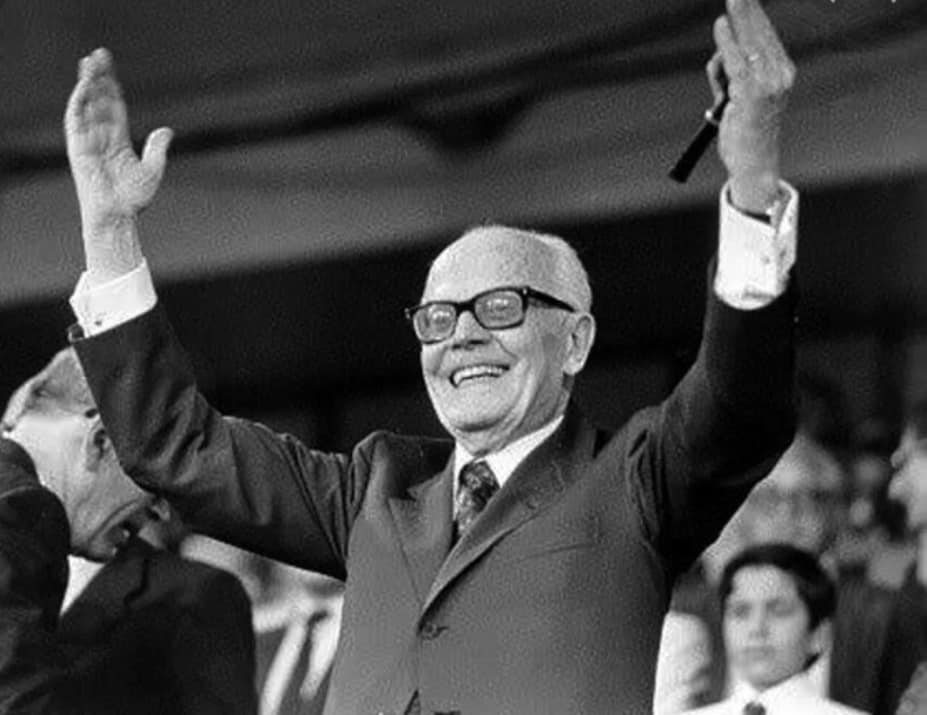

La Prima Repubblica era caratterizzata da un sistema politico bipolare e da una divisione tra i grandi partiti storici: la DC (Democrazia Cristiana), il PCI (Partito Comunista Italiano), il PSI (Partito Socialista Italiano) e altri partiti minori. La comunicazione politica in questo periodo era istituzionale e formale. I leader, spesso appartenenti a partiti con tradizioni storiche consolidate, mantenevano un linguaggio sobrio, molto legato al linguaggio tecnico e politico, ricco di gergo istituzionale e di concetti complessi. L’obiettivo della comunicazione, a differenza di oggi, non era il convincimento degli elettori; il voto era definito “d’appartenenza”, ovvero le persone votavano, senza porsi troppe domande, per il partito che anche i loro genitori, e prima ancora i loro nonni, avevano scelto.

Il registro comunicativo era elevato e distaccato dalla quotidianità della gente. La comunicazione avveniva principalmente attraverso interventi televisivi, dibattiti parlamentari e comunicati ufficiali. La politica era discussa tra tecnici e professionisti, e il pubblico tendeva a essere più passivo rispetto alla comunicazione, piuttosto che attivamente coinvolto. Questa minor partecipazione era anche il frutto dell’idea che la gente aveva del politico, ossia che “lui è lì perché è più competente di noi”. In particolare, il linguaggio era sofisticato e legato a una politica delle mediazioni: il compromesso tra i vari partiti era fondamentale (poiché nessuno poteva governare da solo), e questo si rifletteva anche nel modo in cui venivano comunicate le decisioni politiche. L’accento era posto sulla stabilità, sulla coesione nazionale e sul consenso trasversale.

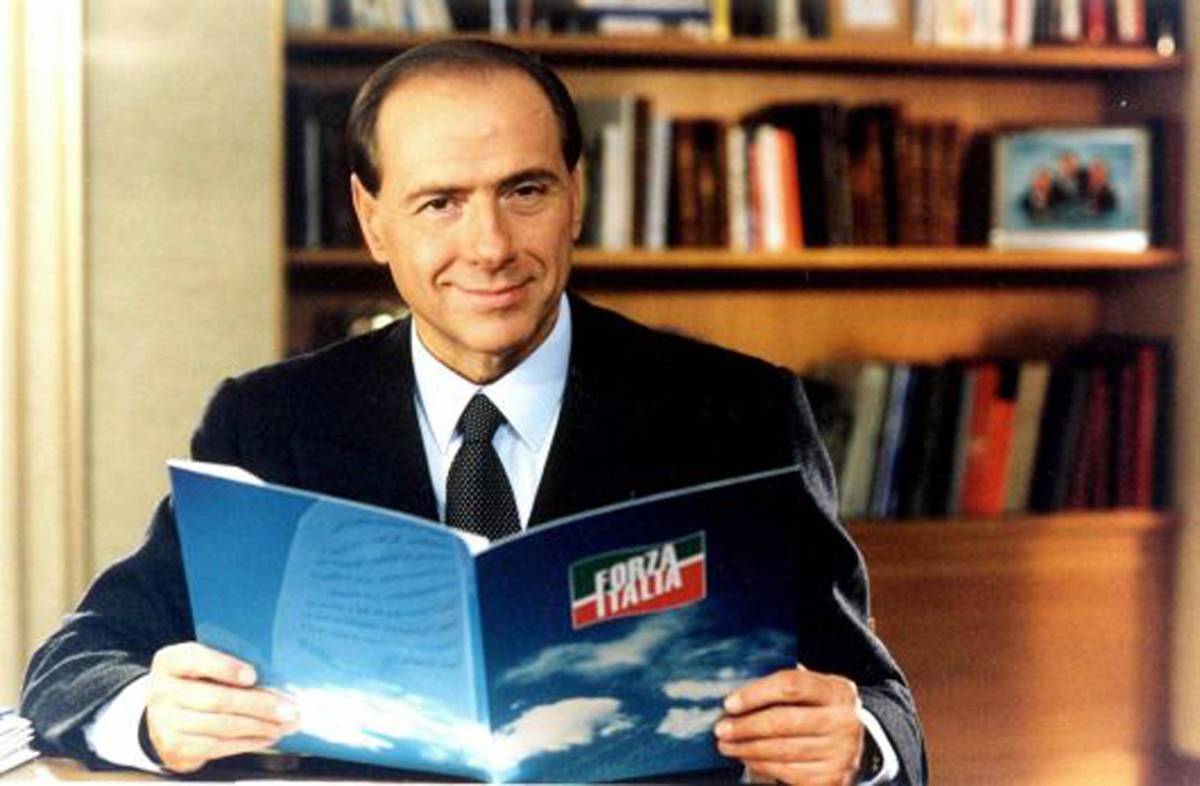

Con l’inizio della Seconda Repubblica, a partire dal 1994, e con l’avvento di Silvio Berlusconi e del suo partito, Forza Italia, la comunicazione politica ha subito un cambiamento radicale. La fine del sistema partitico della Prima Repubblica e la nascita di nuovi schieramenti, come la coalizione di centrodestra e il centrosinistra, ha dato vita a una nuova politica incentrata su personaggi carismatici piuttosto che su partiti tradizionali. In questa fase, l’obiettivo della comunicazione era proprio quello di convincere i milioni di elettori indecisi che con la nascita della Seconda Repubblica non avevano più una ben definita appartenenza partitica.

Non è un caso che, all’inizio degli anni 2000, insieme a Berlusconi, si affermarono altri leader populisti come Umberto Bossi della Lega Nord e, successivamente, Beppe Grillo con il Movimento 5 Stelle. Questi leader introdussero un nuovo modo di comunicare, segnato da un linguaggio più diretto, emotivo e controverso, spesso caratterizzato da un forte antagonismo nei confronti dell’establishment politico, economico e mediatico. Con l’affermarsi dei populisti nella Seconda Repubblica, la comunicazione politica ha cominciato a semplificarsi e ad assumere toni più confidenziali e informali, mirati a raggiungere un pubblico ampio, anche al di fuori dei circuiti tradizionali dell’élite politica. Il registro si è fatto molto più colloquiale e diretto, con un linguaggio spesso provocatorio e sensazionalistico, volto a suscitare emozioni nel pubblico e a polarizzare l’opinione pubblica. Le frasi brevi, gli slogan accattivanti, il ricorso all’ironia, al populismo e alla retorica dell’outsider hanno preso piede, insieme a un forte linguaggio visivo, soprattutto sui social media.

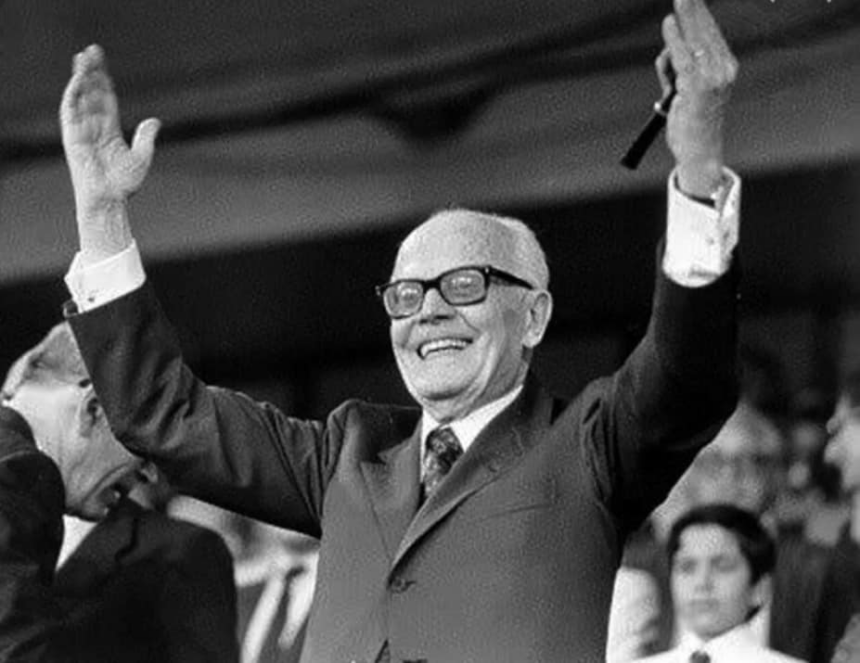

Berlusconi ha incarnato perfettamente la comunicazione populista della Seconda Repubblica. Il suo linguaggio era spesso semplificato, irriverente e televisivo, caratterizzato da slogan brevi e diretti, come “meno tasse per tutti” o “la nostra forza è il popolo”. Ha usato i media non solo come veicolo di comunicazione, ma anche come strumento per manipolare l’opinione pubblica. Inoltre, ha enfatizzato una narrazione semplice e ottimista, mirando a presentarsi come un imprenditore capace di risolvere i problemi del Paese.

Anche Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle hanno portato un’ulteriore evoluzione nel linguaggio populista, segnato da un’accesa critica al sistema politico tradizionale. Grillo ha utilizzato un linguaggio provocatorio, senza filtri e spesso offensivo nei confronti dei politici e delle istituzioni, adottando uno stile che mescolava la comunicazione online (attraverso i social media e il blog) con interventi in piazza e in televisione. La sua retorica era fatta di attacchi diretti, emotivi e di un forte antagonismo, utilizzando spesso un linguaggio da “lotta” e da “guerra tra il popolo e i politici”. Infine, anche Umberto Bossi ha giocato un ruolo importante nell’introduzione di un linguaggio più acceso e provocatorio. Il suo linguaggio era spesso arricchito da espressioni tipiche delle regioni del Nord Italia e si caratterizzava per un forte localismo, ma anche per una retorica separatista. La Lega ha utilizzato un linguaggio che univa la denuncia della corruzione politica con il nazionalismo e un linguaggio più “scorretto” rispetto alla tradizione politica italiana.

Un altro cambiamento significativo riguarda l’uso dei social media, che ha rivoluzionato completamente il modo in cui i politici si rapportano con il pubblico. I social media hanno contribuito ad abbattere le barriere tra i politici e i cittadini, permettendo un dialogo diretto e in tempo reale. I leader populisti come Matteo Salvini della Lega e Giuseppe Conte (anche se meno populista in senso stretto, ma comunque molto presente sui social) hanno utilizzato queste piattaforme per comunicare con i propri elettori, bypassando i media tradizionali e creando una narrazione più personale e immediata.

In sintesi, il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica ha portato a un notevole cambiamento nel registro linguistico e nelle modalità di comunicazione politica in Italia. L’ingresso dei populisti ha determinato un linguaggio più semplice, diretto, provocatorio ed emotivo, finalizzato a coinvolgere direttamente il pubblico e a polarizzare l’opinione pubblica. I leader populisti hanno saputo sfruttare al massimo i media e i social media, utilizzando un linguaggio che spesso ha rotto con la tradizione istituzionale, puntando a un’identificazione immediata con il popolo e a un linguaggio della protesta contro l’establishment politico tradizionale.

Leave a Reply