Negli ultimi anni le tecnologie hanno avuto un’accelerazione progressiva con il risultato che l’intelligenza artificiale, che ci piaccia o meno, entrerà a far parte della nostra vita, e forse in qualche modo lo fa già. Spesso la rivoluzione tecnologica è accostata alla rivoluzione industriale per come l’avvento di internet e dei social network hanno cambiato profondamente la quotidianità, la politica e forse anche le nostre democrazie. La differenza principale, però, è l’incredibile velocità con cui tutto ciò sta accadendo, una velocità che l’uomo, al contarlo delle macchine, non ha.

“Idealmente l’intelligenza artificiale (IA) dovrebbe essere come il muletto che viene utilizzato nei magazzini per spostare i pesi. È chiaro che il muletto fa cose che noi non sapremmo fare, però è totalmente sotto il nostro controllo, stessa cosa l’intelligenza artificiale. Dovrebbe arrivare a svolgere compiti che il nostro cervello non riuscirebbe a fare.” Così Barbara Gallavotti, biologa, scrittrice e divulgatrice scientifica, ci spiega l’utilizzo dell’IA, ma può quest’ultima diventare una risorsa nelle stanze del potere?

Ad una settimana dall’accordo tra J. Biden, Presidente degli Stati Uniti, e Xi Jinping, Presidente della Rep. Popolare Cinese, dove è stato garantito che l’intelligenza artificiale non verrà mai utilizzata per decisioni riguardanti il nucleare, ci chiediamo però se l’IA possa essere utilizzata per altre scelte politiche e soprattutto se queste possano giovare al benessere della società e della democrazia.

Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto uno studio pubblicato su Science dove vengono prese in esame le risposte di sei mila persone a domande molto divisive (ad esempio il tema della sanità, dei diritti LGBT, dell’immigrazione, ecc…). Chiaramente i partecipanti hanno espresso idee molto diverse gli uni dagli altri, ed è per questo che è stato chiesto prima a volontari e poi all’intelligenza artificiale di creare “una sintesi che potesse mettere d’accordo più persone possibili”. Una volta terminata la stesura dei testi è risultato che il compromesso migliore era quello elaborato dall’IA.

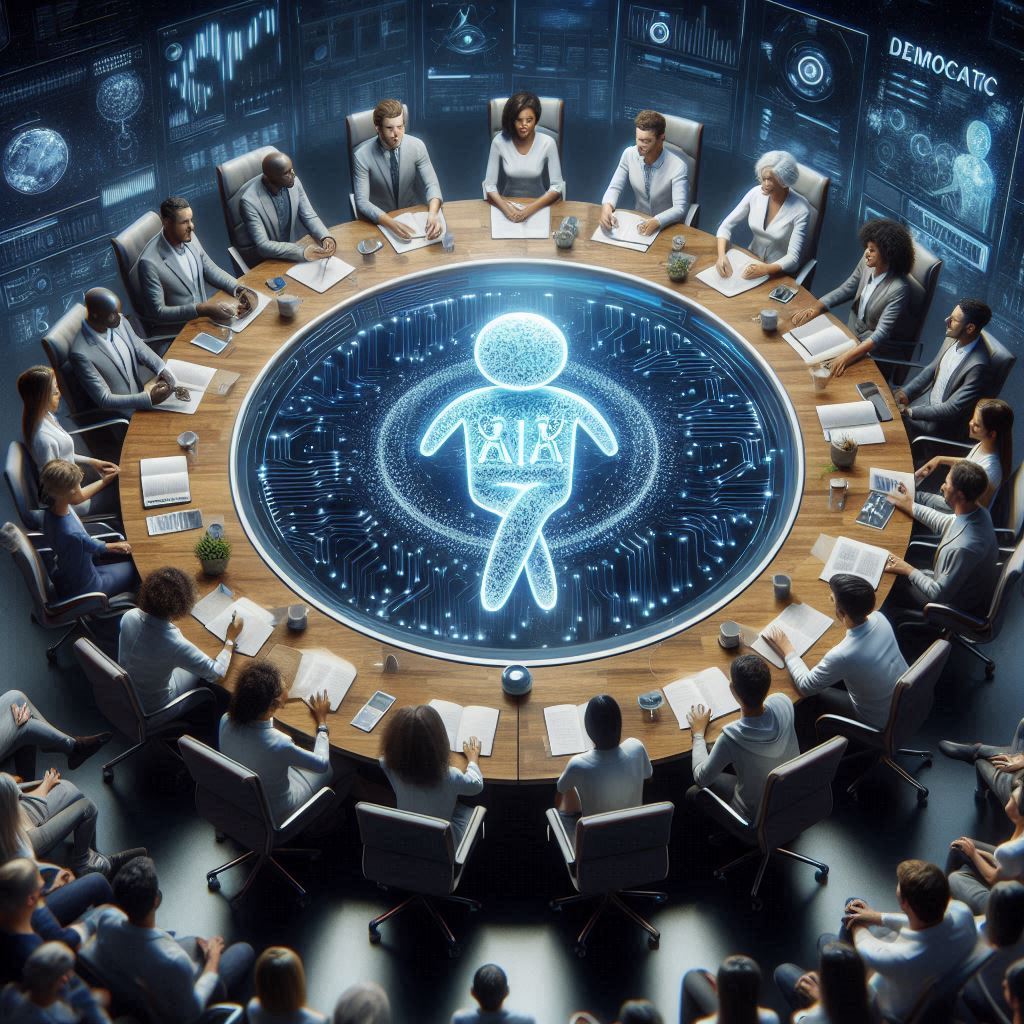

Nel 2019, uno studio condotto dal “Center for the Governance of Change” dell’International University spagnola ha rilevato che il 30% dell’elettorato si è detto favorevole a sostituire i propri rappresentanti con macchine di IA. Questo risultato è figlio in primis di una sfiducia collettiva nell’attuale classe dirigente, ma può anche essere un’anticipazione di un futuro molto più vicino di quel che pensiamo.

Nel 2018 in Giappone l’IA ha trovato uno dei suoi primi manifesti nell’elezioni locali di “Tama New Town” , un distretto della città di Tokyo con oltre 150.000 abitanti, dove, per la prima volta, un chatbot si è presentato in veste di candidato e, sorprendentemente, è stato il terzo candidato più votato, con oltre 4.000 preferenze.

Altrettanto interessante è l’esperienza portata avanti in Nuova Zelanda, in cui il Governo, come riportato nell’ “Algorithm Assessment Report” , ha affidato ad algoritmi di IA il compito di migliorare l’erogazione dei principali servizi pubblici. Sempre in quest’ottica, significativa è anche l’esperienza di governance algoritmica di Singapore. Sviluppato per la prima volta per rilevare le epidemie di influenza aviaria, il “Risk Assessment and Horizon Scanning” (RAHS), che raccoglie dati provenienti da database pubblici e privati, è diventato il principale strumento di azione ed orientamento del Governo, utilizzato, in particolare, per assumere decisioni riguardanti le politiche di immigrazione e sociali.

L’intelligenza artificiale può, e deve, dunque essere utilizzata come strumento e non come unico faro. L’utilizzo di sistemi di IA è infatti utilizzato da diverse autorità pubbliche, come negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna nell’ ambito della sicurezza, oppure per la giustizia penale, dove i giudici sfruttano l’intelligenza artificiale per le valutazioni di rischio e recidiva di un imputato. Parimenti, nell’ambito delle relazioni internazionali, l’attenzione dei Governi si è spostata sempre più sugli algoritmi di IA per prevedere e controllare potenziali situazioni di conflitto armato.

È quindi già arrivato il nostro momento? Se in un futuro prossimo dovesse essere l’intelligenza artificiale a dirci cosa è giusto fare, noi lo accetteremo? Può essere considerata democrazia una politica che si basa sull’algoritmo?

La “governance algoritmica” può certamente prevenire e contrastare fenomeni come corruzione e velocizzare la burocrazia, ma forse il problema non è l’invenzione di un sistema potenzialmente migliore di quello attuale. Forse il problema è che la sfiducia nella politica ci fa sembrare tutto migliore rispetto all’attualità. Non sappiamo più gestire una democrazia dopo poco meno di ottant’anni? O forse non meritiamo più?

![Foto_[4] Democrazia Artificiale. Come l’IA decide il bene e il male.](https://www.sfogliovicenza.news/wp-content/uploads/2024/11/Foto_4-860x860.jpg)

Leave a Reply